Паренхима легких – термин, используемый в медицине, означающий часть органа дыхания. Состоит из альвеол, легочного интерстиция, сосудистой сетки, а также бронхов. Если пациенту назначили компьютерную томографию, то данный участок будет иметь однородную структуру и серый оттенок.

На этом фоне специалист без проблем сможет различить мелкие сосуды, рассмотреть бронхи, выявить нарушения. Плотность ткани должна быть однородной, в пределах от -700 до -900 HU. Если отмечаются какие-либо отклонения в показателях, то это свидетельствует о развитии патологии и требуется срочного вмешательства.

Лечение назначается исключительно специалистом, самостоятельная терапия должна быть полностью исключена.

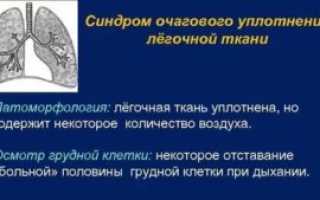

Данное нарушение диагностируется не так часто и является комплексом симптомом, который характеризуется патологическими процессами в легочной ткани под действием разнообразных патогенетических механизмов.

Уплотнение может наблюдаться при воспалительной инфильтрации разной этиологии, а также в результате отека данного участка органа дыхания, при ателектазе, инфаркте легкого, вследствие возникновения пролиферативного процесса.

Стоит учитывать тот факт, что на начальном этапе уплотнения в легочной паренхиме все-таки присутствует незначительное количество воздуха. По мере развития отклонения он будет рассасываться.

Уплотнение наблюдается в результате различных патологических процессов, протекающих в организме. Оно происходит за счет:

- Развития пневмонии, отека легочной ткани.

- Отсутствие воздуха в определенном сегменте или доли легочной паренхимы из-за закупорки бронхиального просвета, в результате наблюдается некачественное насыщение кровью данного участка.

- Развитие заместительных или неопластических процессов в органе дыхания.

Как упоминалось выше, уплотнение бывает односторонним, а также двусторонним. Второй тип отклонения диагностируется у пациентов в результате таких процессов, как отек, отравление организма разнообразными удушающими веществами и газами, двусторонняя пневмония.

Одностороннее уплотнение паренхимы легких может развиваться из-за крупозной пневмонии, очагового фиброза ткани, туберкулеза, инфаркта данного органа дыхания, ракового поражения с ателектазом, осложнения в виде бронхиальной обструкции.

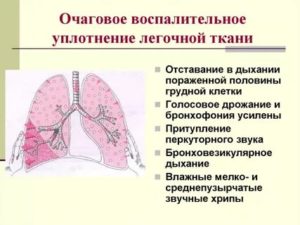

Данный синдром уплотнения, как и иные заболевания и патологии, сопровождается соответствующими признаками, которые помогут при диагностировании. При проявлении первых симптомов следует незамедлительно обратиться в клинику за квалифицированной помощью, избегая при этом самолечения.

В данной ситуации пациент может жаловаться на:

- дискомфорт в области грудной клетки;

- чувство тяжести;

- дрожание голоса;

- шум и хрип при дыхании.

Также при патологических процессах в паренхиме легких больной может отмечать и такую симптоматику, как тошнота, головокружение, проблемы с аппетитом.

Такие отклонения ухудшают общее состояние, качество жизни и доставляют немалый дискомфорт.

Синдром в большинстве случаев сочетается с интоксикацией, а если диагностируется обширное поражение тканей органа дыхания, то наблюдается параллельно и легочная недостаточность.

Для постановки точного диагноза и назначения качественного лечения рекомендуется проводить и дифференциальную диагностику, которая многоэтапная и отличается значительной сложностью. Для определения синдрома паренхимы легких специалист рекомендует пройти такие обследования, как:

- Компьютерная томография.

- Рентгенография (вместо КТ).

- Биохимический анализ крови.

Уделяется внимание и сопутствующим заболеваниям, развивающимся в организме и провоцирующим отклонение. В зависимости от этого могут назначаться и иные виды обследований.

Терапия данного отклонения бывает двух видов – этиотропная и патогенетическая. В обязательном порядке проводится лечение, которое устраняет сопутствующие патологии, то есть факторы-провокаторы.

Пациенту рекомендуется принимать антибактериальные препараты, уделить внимание методам дезинтоксикации, скорректировать дыхательные и гемодинамические расстройства.

Данная методика подходит при наличии пневмонии и проводится безотлагательно.

диагноз крупноочагового уплотнения легочной ткани

При обнаружении крупноочагового затенения легочной ткани, занимающего сегмент, долю или все легкое дифференциальный диагноз проводится с тремя заболеваниями – крупозной пневмонией, туберкулезной лобарной пневмонией и ателектазом легких.

· · Начало заболевания острое, больной обычно может указать точное время появления первых симптомов.

· · Озноб, головные боли, резчайшая слабость, сухой кашель, боли в грудной клетке при дыхании, одышка.

· · При кашле начинает выделяться мокрота с кровью.

· · Постоянная высокая лихорадка в течение 7-8 дней (без лечения).

· · Объективно при исследовании дыхательной системы выявляется отставание больной стороны грудной клетки при дыхании, усиление ого дрожания, бронхиальное дыхание, крепитация , шум трения плевры, влажные звучные мелкопузырчатые хрипы.

· · При исследовании крови — лейкоцитоз, нейтрофилез, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, на начальных этапах эозинопения; СОЭ ускорена.

· · Рентгенологически определяется массивное затенение, соответствующее доле или сегменту.

· · Бактериологическое исследование мокроты — определяются пневмококки I-III типов.

Туберкулез — казеозная, лобарная пневмония – дифференцирующие признаки

· · Казеозная пневмония начинается менее остро чем крупозная.

· · Температура в отличие от крупозной пневмонии не постоянная, а ремитирующая или интермитирующая.

· · С самого начала характерна потливость.

· · Казеозная пневмония чаще локализуется в верхней или в средней доле легкого.

· · Рентгенография легких — крупноочаговая тень у негомогенна, в ней выделяются отдельные более густые фокусы, иногда очень рано появляются очаги просветления.

· · Часто определяется на рентгенограммах дорожка к корню.

· · Томография и компьютерная томография — явления распада выявляются более четко.

· · Положительная реакция Манту.

· · Анализ мокроты и промывных вод бронхов – определяются микобактерии туберкулеза.

Ателектаз доли или сегмента – опухоль бронха – дифференцирующие признаки

· · Кашель, боли в грудной клетке, одышка, нарастающие в течение относительно длительного времени.

· · Отставание грудной клетки при дыхании с одной стороны,

· · Тупой перкуторный звук над значительной площадью,

· · В отличие от воспалительных изменений ое дрожание будет ослаблено;

· · При аускультации значительно ослабляется или совсем исчезает везикулярное дыхание и дополнительные дыхательные шумы.

· · Рентгенография грудной клетки — ателектаз нетрудно отличить от пневмонии, для него характерно уменьшение размеров доли или сегмента и однородное затенение, на фоне которого не прослеживается легочный рисунок.

· · Нередко выявляются увеличенные лимфатические узлы в корне легкого. Решающие методы компьютерная томография, бронхоскопия и гистологическое исследование биоптатов из подозрительных участков слизистой бронха.

диагноз мелкоочагового уплотнения легочной ткани

Дифференциальный диагноз при мелкоочаговом уплотнении легочной ткани проводится в отношение очаговой пневмонии различной этиологии, очагового и инфильтративного туберкулеза легких, эозинофилльных инфильтратов, инфаркта легкого, грибковых поражений.

- Начало заболевания может быть острым или более медленным, постепенным.

- Нередко больные указывают, что до появления первых признаков заболевания они перенесли ОРЗ, был кашель, кратковременная лихорадка.

- Больные жалуются на кашель со слизисто-гнойной мокротой, могут быть боли в грудной клетке при дыхании, одышка.

- Объективно при достаточно больших размерах очагов, расположенных субплеврально (1), отмечается отставание больной половины грудной клетки при дыхании, усиление ого дрожания, притупление перкуторного звука на ограниченном участке, ограничение подвижности нижнего легочного края с больной стороны, соответственно зоне притупления ослабление везикулярного дыхания и наличие мелкопузырчатых звучных влажных хрипов.

- Если очаги воспаления небольшие (2), расположены в глубине легочной паренхимы, объективные признаки минимальны или их нет совсем.

- При исследовании крови выявляются лейкоцитоз, нетрофилез, сдвиг влево в лейкоцитарной формуле, ускорение СОЭ.

- При бактериологческом исследовании мокроты чаще всего выделяются пнемококки IV типа

- Рентгенография легких — определяются большей или меньшей величины очаги затенения.

- Чаще всего развивается на фоне вирусной респираторной инфекции или является проявлением септического состояния.

- Начало менее острое, чем при крупозной пневмонии, температура достигает максимальных величин в течение 2-3 дней,

- Боли в грудной клетке, одышка, кашель, мокрота бурая или кровянисто-гнойная.

- Объективно — ое дрожание усилено, перкуторный звук притупленный, очень редко выслушивается бронхиальное дыхание, чаще ослабленное везикулярное, уже в начальном периоде определяются мелкопузырчатые звучные влажные хрипы.

- В крови наблюдается значительный лейкоцитоз, нейтрофилез с резким сдвигом влево, ускорение СОЭ.

- В мокроте бактериоскопически и бактериологически определяется стафилококк.

- Характерна рентгенологическая картина — пневмония очаговая, но очаги быстро сливаются; с одной или двух сторон определяются размытые тени, затем на их фоне появляются буллезные тонкостенные полости, при наблюдении в динамике они крайне изменчивы; в отличие от абсцессов в полостях нет уровней жидкости.

Источник: https://mirznanii.com/a/154127/uplotnenie-legochnoy-tkani

Поделиться: