07.04.2020

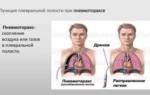

Пневмотораксом называется острая хирургическая патология, при которой происходит накопление воздуха в пространстве между двумя листками плевры. Проявляется это состояние сжатием легких и оттеснением органов, расположенных в грудной полости, в здоровую сторону.

Опасность заболевания заключается в том, что у пациента быстро развиваются острые состояния, угрожающие его жизни: плевропульмональный шок, острая респираторная и гемодинамическая недостаточность.

После установления наличия и размера пневмоторакса хирургами принимается решение о тактике лечения. Возникновение пневмоторакса в большинстве случаев требует неотложного оперативного вмешательства.

- тораскоскопия

- Открытая торакотомия

Лечение пневмоторакса должно проводиться в отделении хирургии (общей или торакальной) или травматологии.

- Извлечение воздуха из плевральной полости.

- Расправление коллабированного легкого.

- Профилактику рецидивирования.

Тактика лечения зависит от вида и степени пневмоторакса и может состоять из таких этапов оказания помощи пациентам:

- Наблюдение и оксигенотерапия.

- Простое откачивание воздуха.

- Дренаж плевральной полости.

- Химический плевродез (спаивание плевральных листков).

- Хирургическое лечение.

Если у пациента не наблюдается выраженной одышки, при незначительном (малом) пневмотораксе лечение может ограничиться наблюдением и кислородотерапией.

Показанием для наблюдения являются:

- клиническая картина (отсутствие выраженной одышки),

- лабораторные показатели (нормальный газовый состав крови),

- рентгенпризнаки малого пневмоторакса легкого.

Во время наблюдения пациенту регулярно проводят контрольные исследования, чтобы определить темп рассасывания воздуха. Главным показателем самостоятельного разрешения пневмоторакса является уменьшение его объема не менее чем на 1,25% в сутки.

Если у больного имеется выраженный болевой синдром, ему назначаются обезболивающие препараты (нестероидные противовоспалительные средства, наркотические анальгетики), в случае их неэффективности проводят эпидуральную или интеркостальную блокаду.

Может быть назначен химический плевродез. Он представляет собой процесс асептического спаивания листков плевры посредством введения в дренажную трубку специальных веществ.

- отсутствие эффекта от простой аспирации и дренирования,

- больным с вторичными спонтанными пневмотораксами,

- рецидивы патологии,

- профилактика повторных пневмотораксов.

Осуществляется химический плевродез путем введения в трубку для дренажа склерозирующих растворов. После заполнения плевральной полости склерозантами дренажную трубку перекрывают на один час.

Также назначается простая аспирация. Выполняется способом пункции плевры с отсасыванием воздуха из плевральной полости. Показаниями для ее проведения являются:

- объем закрытого пневмоторакса более 15%,

- отсутствие клапанного механизма патологии,

- рентгенологическое расстояние между легким и грудной стенкой до 2 см при отсутствии выраженной одышки,

- возраст до 50 лет.

Противопоказанием к проведению пункции плевры является заращение плевральной полости.

Плевральная пункция при пневмотораксе выполняется таким образом:

- Манипуляция проводится во втором межреберье по среднеключичной линии. Пациент при этом должен находиться в положении сидя.

- Кожу в месте прокола обезболивают местными анестетиками.

- С помощью пункционного шприца иглу по верхнему краю ребра вводят в пространство между листками плевры до появления внезапной боли у больного, что указывает на прокол наружного плеврального листка.

- После прокола плеврального листка проводят отсасывание воздуха и извлекают иглу.

Простая аспирация не предполагает дренажа плевральной полости. Если после этой манипуляции легкое не раскрывается, это является показанием к переходу к следующему этапу – дренажу плевральной полости.

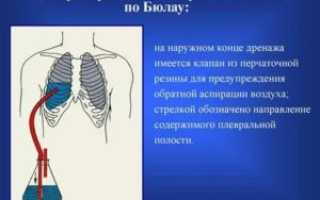

Дренаж плевральной полости представляет собой двухуровневую манипуляцию, состоящую из:

- Торакоцентеза – прокола стенки грудной клетки.

- Установления трубки для дренажа.

- неэффективность простой аспирации,

- повторный случай спонтанного пневмоторакса,

- рентгенпризнаки большого пневмоторакса,

- возраст старше 50 лет.

Дренаж плевральной полости, кроме местного обезболивания, требует также внутриплеврального введения местноанестезирующих веществ, потому что является более болезненной манипуляцией, чем пункция плевры.

Теперь полость нужно проверить на наличие воздуха. Стерильной иглой повторяется прокол. На насадке крепится манометр. При нормальном состоянии его шкала должна выдавать давление ниже атмосферного (от 0.98 до 1.5 кПа). При положительных показателях осуществляется подготовка пациента и инструмента к дренированию.

Пневмоторакс в основном прогрессирует среди молодежи как результат разрыва альвеол в верхних долях легких. У старшего поколения он имеет побочный характер при проявлении эмфизем. Развитию болезни может предшествовать травма грудного отдела, в частности перелом ребер, полученная при бытовой ситуации.

Необходимость дренажа возникает при напряженных симптомах, как: эмфизема, приступы кислородного голодания. Процедура проводится исключительно при эмфиземе плевры и скоплении экссудата — это ключевые показания. Часто она применяется как послеоперационная мера для конечной откачки жидкости, сохранения низкого давления.

Если легкие при основном оперировании не задеты, внедряют 1 перфорированный катетер по срединной подмышечной оси, ниже диафрагмы. Если легкое травмировано или проведено удаление его части – подводится 2 дренажа.

Подготавливаются 2 синтетические или резиновые трубки с несколькими отверстиями и косым срезом на одном конце и длиной по 40 см. За полчаса до процесса пациент проходит премедикацию опиатами. Его необходимо усадить, немного наклонив корпус вперед. Для фиксации положения нужно подставить опору (стул, стол, др.).

Размечается место внедрения в 4-ом межреберье. Производится забор пункции. По ее консистенции подбирается ширина трубки:

- большая — для вытяжки гноя, сгустков крови,

- средняя — через нее удаляется слизевая жидкость,

- малая — вытягивает воздух.

Катетер пропускается к грудной камере, обжимается швом и фиксируется на груди повязкой. Другой его конец опускается в водную емкость через аспирацию. Для проверки установки делается снимок в кабинете рентгенолога.

Если объем суточного отвода менее 100 мл, то наружный конец катетера, предварительно зажав, перекладывают в емкость с чистой водой для расправления легких.

После этого больной делает максимальный вдох и постепенный полный выдох, при котором трубка вытягивается из прореза. Зона внедрения перекрывается вымоченной в масле марлей.

Активное дренирование – дополнительное воздействие для более эффективного оттока скоплений внутри плевры.

Принцип работы построен на установлении меньшего, чем внутриплевральное, давления на конце выводящей системы. Благодаря принудительной откачке вытягивается полностью экссудат.

В полость вводят 1-2 силиконовых и полихлорвиниловых катетера со стенозными отверстиями через отдельный разрез. Обеспечивается герметизация на стыках с тканями. Другой конец подключают к закрытой камере, внутри которой разряжается давление. В ее качестве применяют как ручные (пластиковая «гармошка» или контейнер), так и автоматизированные приспособления (водоструйный, электронный аппарат).

Для более эффективной работы дренажа в разное время специалистами разных стран были опробованы и утверждены вспомогательные методы. Их воздействие значительно упрощает задачу врачам, сокращают сроки протекания процедуры.

- Вакуумный метод Редона. Нагретая до кипения вода закрывается в медицинской бутылке резиновой пробкой. В ходе охлаждения внутри сосуда образуется разряжение. Подключение его к выводящей трубке позволяет вытянуть до 180 мл внутриплевральных скоплений.

-

Способ Субботина. Подготавливается 2 герметичных сосуда, которые фиксируются один над другим в плотном соединении трубкой между собой. Вода из верхнего под воздействием притяжения переливается вниз, при этом объем свободного пространства увеличивается. При создавшемся разряжении в верхнюю емкость вытягивается снизу недостающий для нормализации давления воздух.

https://www.youtube.com/watch?v=3INNVs_mOxY

Причем в нижнем образуется временное понижение давления на момент прокачки воздуха. Катетер от дренажа подводится к одной из емкостей, что обеспечивает его пневмостимуляцию до окончания переливания воды.

- Вакуумный метод (закрытый). Подбирается плотно закрывающийся флакон (емкость от спирта, физраствора, прочее). Шприцом Жане откачивается воздух. Затем к таре подводится трубка. Применение доступно только при обеспечении герметичности полости.

- Среди всех перечисленных методик, активная аспирация является самым эффективным. Помимо откачивания излишек накоплений она также способствует быстрейшему стягиванию технологической раны. При активной аспирации из плевральной полости короткая стеклянная трубочка соединяется с гибкой трубкой, ведущей к водоструйному насосу. При контроле давления манометром насосом производится откачка. Разряжение определяется по водяной струе и соответствует 10-40 см ее длины. Для дозированного разряжения в полости плевры применяются электронасосы.

Плевральный дренаж выполняется только при установлении врачом его необходимости. Вне зависимости от применяемого метода существуют общие допуски и ограничения.

Применение допускается при спонтанном/травматическом пневмотораксе, повлекшем коллапс легкого более четверти объема, а также при быстром прогрессировании. Является обязательным при появлении дыхательной недостаточности или аномальных состояний в газообмене.

Дренаж необходим при массивном/рецидивирующем выпоте доброкачественного образования, не выводимого торакоцентезом. Он показан при жидкостных и гнойных скоплениях из-за выпотов злокачественных опухолей вне зависимости от проведения химиотерапии.

При внедрении дренажной трубки вероятны сложности, связанные со сращениями и выраженным утолщением плевры. В отдельных случаях недостаточное дренирование сопровождается наличием сгустковых или желеобразных скоплений, закупориванием или появлением перегиба трубки.

Важные осложнения: кровоизлияние разреза, эмфизема подкожного типа, неверная постановка трубки, сторонняя инфекция или болевые ощущения. По предотвращению продолжительного коллапса расправившееся легкое может отечь из-за попадания жидкости из капилляров.

Загрузка…

Источник: https://prof-medstail.ru/bolezni-legkih/drenirovanie-plevralnoj-polosti

Поделиться: